Tre attentati palestinesi, decine di morti, un patto segreto con lo Stato italiano… e mezzo secolo di silenzio. All’aeroporto di Fiumicino e alla sinagoga di Roma, tra 1973 e il 1985, il sangue scorse tra mitra e granate. Oggi quelle vittime sopravvivono solo negli archivi polverosi. Perché? Per non disturbare un accordo coi terroristi.

di Francesco Speroni*

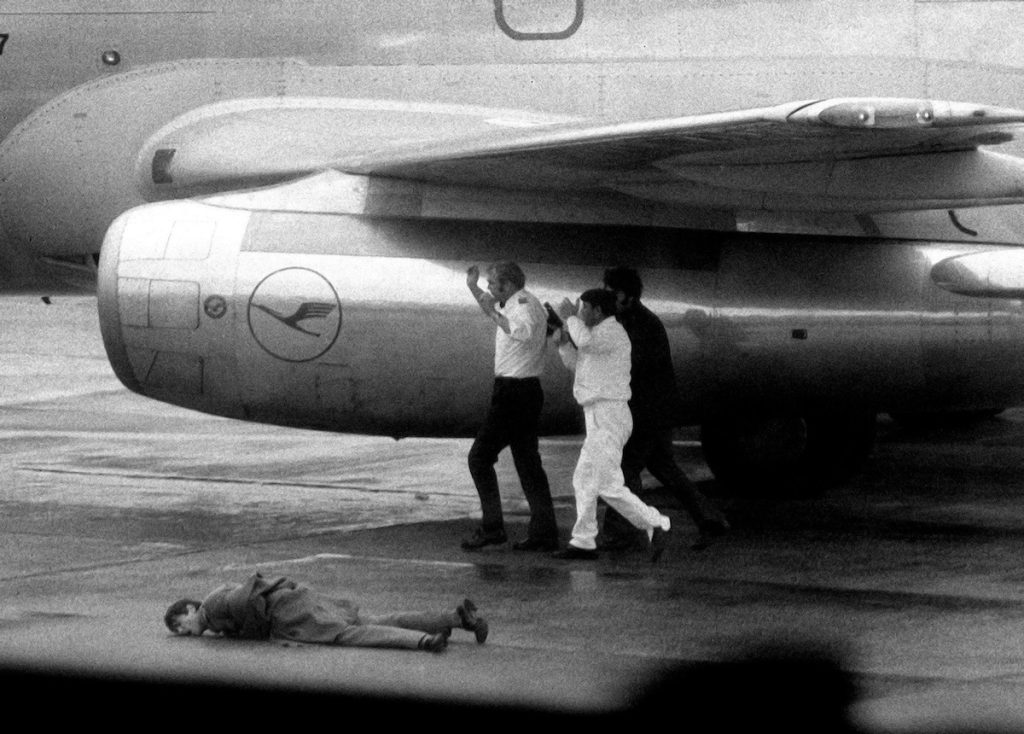

Roma, Fiumicino — 17 dicembre 1973

Un commando di cinque terroristi palestinesi entra all’aeroporto e apre il fuoco tra la folla. Mitra, granate, panico. 32 morti (34 considerando l’intero episodio tra Roma e le successive tappe del dirottamento) e 15 feriti. Tra le molte vittime, il finanziere ventenne Antonio Zara, ucciso mentre tentava di fermarli, e il dipendente dell’Alitalia Domenico Ippoliti, giustiziato a sangue freddo quando i palestinesi, in fuga, raggiunsero Atene.

Dodici anni dopo, il 27 dicembre 1985, ancora Fiumicino: un commando di quattro palestinesi seminò la morte nell’area del check-in, presso gli sportelli delle compagnie aeree El-Al e TWA. Il bilancio fu di 13 morti in Italia, altri 3 all’aeroporto di Vienna in un attacco simultaneo, oltre a 138 feriti complessivi.

Persino oggi, per mettere in fila i nomi di chi è morto a Fiumicino nel 1973 e nel 1985, bisogna scavare tra archivi e schede ministeriali. Esistono pagine ufficiali del Ministero della Cultura, ma manca un memoriale nazionale unico, immediato e visibile, che raccolga tutte quelle vittime insieme. Un vuoto che dice molto di come queste stragi siano state rimosse.

Che c’entra il Ministero della Cultura con le stragi? Perché non troviamo quei nomi nel sito del Ministero dell’Interno, della Difesa, degli Esteri o della Presidenza del Consiglio? È storia, certo, ma è anche terrorismo e sicurezza nazionale. Tenerla confinata in un archivio culturale non è forse un modo elegante per toglierla dal cuore della memoria istituzionale?

E il paradosso continua: la strage alla stazione di Bologna (2 agosto 1980) ha — giustamente — un portale istituzionale regionale, quello dell’Emilia-Romagna, che conserva e rende pubblici i nomi e le storie di chi perse la vita in quel tremendo attentato; così come altrettanto giustamente esiste l’associazione delle famiglie delle vittime che tiene accesa la memoria. Per Fiumicino, invece, la Regione Lazio non ha fatto nulla di simile. Non risulta esserci nessuna sezione dedicata, nessun elenco, nessuna memoria visibile. Come dire: il sangue versato a Bologna merita un archivio, quello versato a Fiumicino può restare un ricordo per pochi… purché non disturbi.

Il patto segreto

Queste stragi avvennero mentre era in vigore un accordo segreto tra lo Stato italiano e alcune fazioni dell’OLP (in particolare con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, FPLP): il cosiddetto Lodo Moro — che sarebbe più corretto definire Lodo Andreotti, perché fu Giulio Andreotti, amico personale di Arafat e sostenitore della sua causa, il principale artefice politico. Il patto garantiva ai terroristi palestinesi la libertà di transito di uomini, armi ed esplosivi sul nostro territorio, trasformando l’Italia in una base logistica del terrorismo stragista internazionale. In cambio, la promessa che non ci avrebbero colpiti. Ufficialmente serviva a proteggere l’Italia; in realtà era una resa preventiva: consegnare la nostra sovranità a un’organizzazione terroristica straniera, nella speranza di avere sicurezza e tranquillità.

La violazione dell’accordo

Nonostante il Lodo Moro, i terroristi palestinesi colpirono. Colpirono eccome.

Come abbiamo visto, il 17 dicembre 1973 e il 27 dicembre 1985 a Fiumicino, e ancora il 9 ottobre 1982 davanti alla sinagoga di Roma, dove proprio quel giorno, per una coincidenza davvero straordinaria, alla scorta che normalmente presidiava il luogo fu ordinato di restare in caserma.

In quell’attacco — portato a termine da un commando di cinque terroristi palestinesi appartenenti al Consiglio Rivoluzionario di al‑Fatah guidato da Abu Nidal — morì il piccolo Stefano Gaj Taché, appena due anni, e rimasero ferite 37 persone. La sua morte è l’emblema di quanto fosse falso credere che il patto garantisse sicurezza: nemmeno i bambini furono risparmiati.

Il leader palestinese Yasser Arafat reagì fingendo indignazione, negando ogni coinvolgimento dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). Ma chi conosceva la disciplina e la struttura delle fazioni palestinesi in quegli anni, sa bene che nessuna operazione di quella portata poteva avvenire senza almeno il consenso tacito del suo storico leader.

Non è credibile sostenere che queste falangi del terrorismo palestinese fossero “schegge impazzite”. Erano strumenti utili ad Arafat stesso per colpire ovunque, pur mantenendo la cosiddetta negabilità plausibile: cioè far credere di non saperne nulla così da non assumersi alcuna responsabilità. Ad esempio, Settembre Nero — la formazione terroristica indicata da più fonti internazionali come la principale responsabile della strage di Fiumicino del 1973 e di altri attentati, nata da una costola del Jihaz al-Rasd, il servizio segreto creato da Arafat per Al-Fatah — non era un gruppo autonomo: il legame operativo e politico con il leader dell’OLP era diretto e comprovato.

Yasser Arafat era amico dell’Italia quando parlava in inglese, ma restava un capo terrorista quando parlava in arabo. Tutta la sua azione si è sempre mossa su questi binari paralleli.

L’Italia come retrovia del terrorismo palestinese

Le indagini hanno documentato che, durante il periodo del Lodo Moro, l’Italia fu usata come retrovia operativa: il nostro territorio divenne un corridoio sicuro per i terroristi, che qui trovavano appoggi, nascondigli e canali per preparare le loro azioni in Europa. Per l’attentato di Fiumicino del 1985, ad esempio, fu individuato un nascondiglio segreto di armi ed esplosivi a Roma, in zona Villa Glori. È stato inoltre accertato che alcuni di quei terroristi disponevano di documenti italiani — di dubbia provenienza — che ne agevolavano gli spostamenti e la copertura.

La stessa rete teneva collegamenti e depositi in più capitali europee, muovendosi liberamente anche grazie a quei documenti. A causa di quel patto, il “Belpaese” era diventato una zona franca e una base logistica europea per il terrorismo arabo-palestinese. Da qui si comprende l’imbarazzata necessità di nascondere tutto sotto un mantello di omertà totale.

Nessun mea culpa

In oltre cinquant’anni, né Arafat (1929-2004), né Abu Mazen dopo di lui, né altre autorità palestinesi hanno mai chiesto scusa o fatto ammenda per le stragi in Italia. Nessun riconoscimento, nessuna ammissione: solo il silenzio.

Noi commemoriamo la strage della stazione di Bologna, quella di Piazza Fontana e tante altre tragedie interne. Ma le stragi di Fiumicino, così come l’attacco alla sinagoga e i loro morti, sono state rimosse dalla memoria nazionale. Non per caso, ma per una miserabile idea di convenienza politica.

Per quanto riguarda il piccolo Stefano Gaj Taché, assassinato nel 1982, bisogna attendere il 2007 perché a lui venga intitolato il piazzale del luogo dell’attentato, e addirittura il 2012 prima che il suo nome compaia nell’elenco ufficiale delle vittime italiane del terrorismo. Poi, Sergio Mattarella, appena eletto presidente della Repubblica, gli restituì la dignità pubblica che gli era stata negata al tempo della presidenza Pertini (in carica dal 1978 al 1985). Non va infatti dimenticato che, dopo l’attentato, il rabbino capo di Roma, Elio Toaff, arrivò perfino a chiedere a Sandro Pertini di non partecipare ai funerali del piccolo Stefano, anche perché il Presidente della Repubblica — pochi giorni prima dell’attacco — aveva accolto con tutti gli onori proprio Arafat al Quirinale. Tornando a Mattarella, al suo insediamento, il 3 febbraio 2015, il neopresidente ricordò il piccolo Stefano con queste parole: «Era un nostro bambino, un bambino italiano». Una frase che suonò come una rivendicazione morale, assolutamente necessaria nei confronti di chi all’epoca aveva cercato di cancellarlo dalla memoria nazionale.

Il Lodo Moro/Andreotti è una pagina di sostegno diretto al terrorismo internazionale. Una pagina vergognosa, della quale l’Italia — prima o poi — dovrà assumersi la responsabilità e chiedere scusa. Non solo alle vittime e alle loro famiglie, ma anche a sé stessa, per aver anestetizzato la memoria collettiva di un Paese al solo scopo di nascondere sotto al tappeto patti moralmente infami. Se questo avverrà, sarà il tempo di erigere — comunque troppo tardi — un monumento a tutte le vittime del terrorismo palestinese in Italia.

*Francesco Speroni fino a pochi anni fa ha svolto l’attività di cameraman e editor. È stato documentarista d’arte per poi dedicarsi, a partire dal 2005, alle news, trasferendosi in Israele dove vi rimane quasi cinque anni lavorando soprattutto per Rede Globo. Dopo questo intenso periodo, si trasferisce prima in Giordania, poi nelle Filippine, dove vi rimane alcuni anni lavorando nella produzione cinematografica.

E’ il Coordinatore per la Versilia della Associazione Apuana Amici Italia Israele.

Di fronte a questi articoli pensi a quello che si mormorava 50 anni fa e per cui venivi zittito o sbeffeggiato; pensi che forse solo fra 50 anni si ammetteranno le nefandezze e le menzogne di Hamas … e ti prende lol sconforto, ti senti il cretino che vuole spostare la montagna a spallate.

Che VERGOGNA!!!i nostri politici passati e presenti non hanno vergogna di scendere a patti con assassini.terroristi vigliacchi e insistono nel proporre la pace ad Israele che invece si sta difendendo come un leone attaccato da 7 fronti! Che la smettano di criticare i bombardamenti israeliani .meno male che tra tanti stati ignavi che simpatizzano per i palestinesi c’è Israele !!!!!!!!!!l l’unico stato (insieme agli USA)a difendere l’Occidente !

Grazie a Francesco Speroni è il momento per chiedere l’istituzione di un centro documentale sulle stragi e gli assassinii palestinesi in Italia . E sarebbe bello che qualche artista volesse cimentarsi in un opera a ricordo delle vittime

Vi ringrazio di tutte queste ricerche e testimonianze, ero all’aeroporto di Fiumicino stesso luogo alla stessa ora ma per mia fortuna il giorno prima. Arrivato a Bombay ho saputo tutto e da allora sono ancora più vicino ad Israele